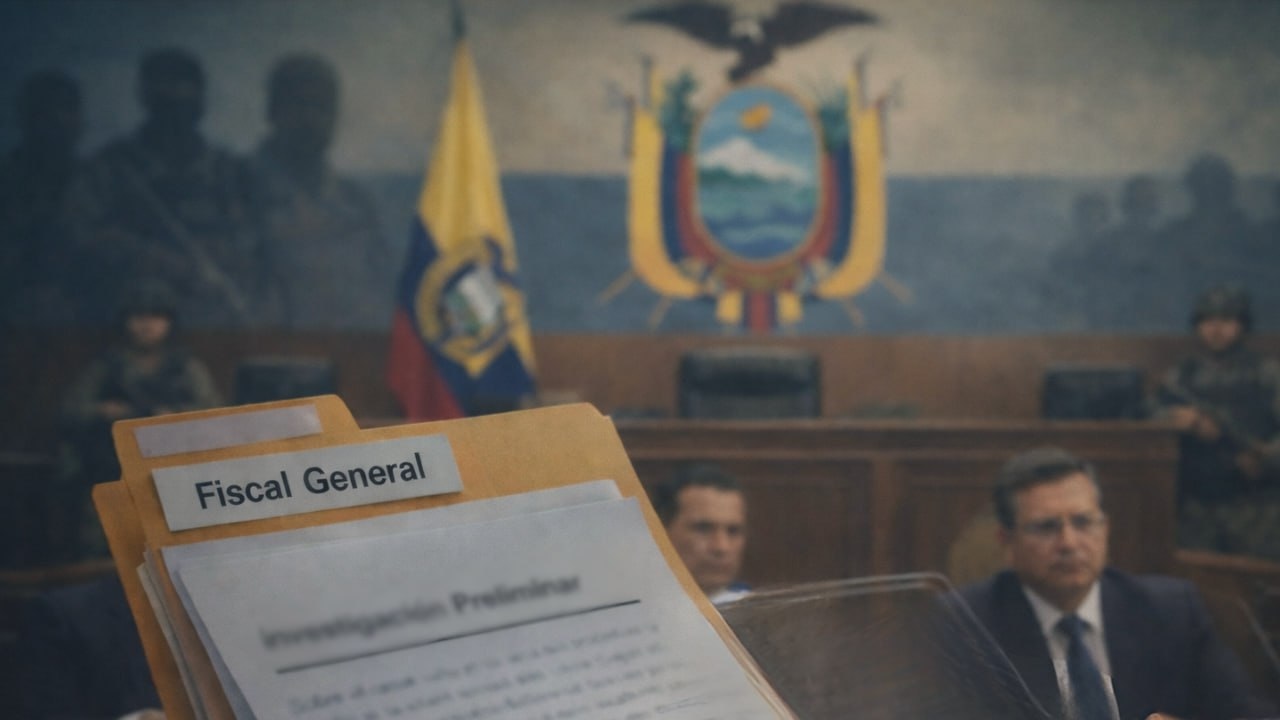

Ecuador atraviesa un momento delicado en su arquitectura institucional. La elección del nuevo Fiscal General del Estado, una de las decisiones más sensibles para la democracia y el Estado de derecho, avanza entre retrasos, cuestionamientos y una creciente desconfianza ciudadana. No se trata solo de un problema administrativo: lo que está en juego es la credibilidad de un sistema de justicia que parece moverse más por cálculos políticos que por reglas claras.

Las alertas no provienen únicamente de actores políticos. Desde la academia, el periodismo y la sociedad civil se ha señalado que el concurso para Fiscal General arrastra vicios estructurales: comisiones de calificación con integrantes que no cumplen requisitos mínimos, reglamentos modificados sobre la marcha, plazos que se anuncian y luego se incumplen. Como advirtió Lolo Miño en una entrevista reciente en Teleamazonas, el dilema es profundo: avanzar rápido con un proceso defectuoso o detenerse para corregirlo, aun cuando eso implique más tiempo sin fiscal titular.

Este escenario se agrava por un contexto normativo y político que no ayuda. Propuestas de reforma penal que rozan la criminalización de la crítica, el uso recurrente de la vía penal para resolver conflictos que deberían tratarse en ámbitos civiles o constitucionales, y un ambiente donde el escrutinio público parece incomodar a ciertos sectores del poder. Todo esto genera un efecto inhibidor que debilita el debate democrático y refuerza la percepción de que la justicia puede convertirse en un instrumento, más que en un contrapeso.

En ese marco aparece, una y otra vez, el Caso INA Papers —rebautizado luego como Caso Sinohydro— como una sombra persistente. No por sus avances procesales, sino por su ausencia de ellos. No hay fechas claras, no hay cronogramas definidos, no hay señales de un desenlace próximo. El expediente permanece abierto, latente, como si estuviera a la espera de un momento oportuno para activarse. Esa indefinición alimenta una sospecha difícil de ignorar: que el caso funcione como una suerte de comodín político, listo para ser utilizado en coyunturas clave.

Esta percepción no implica negar la gravedad de las denuncias ni la necesidad de que se investiguen a fondo. Por el contrario, lo que se cuestiona es el uso selectivo del tiempo judicial. En un sistema sólido, los casos avanzan conforme a reglas previsibles; en uno frágil, el calendario se vuelve maleable. Cuando un proceso de alto perfil se congela sin explicación suficiente, el silencio institucional termina diciendo más que cualquier auto judicial.

La situación se vuelve aún más sensible si se considera que el Fiscal General es quien define prioridades penales, impulsa acusaciones y decide, en la práctica, qué casos avanzan y cuáles no. Como ha señalado Marcelo Espinel, vocero de una comisión ciudadana de verificación del concurso, el retraso constante, la falta de credibilidad del Consejo de Participación Ciudadana y las sospechas de interferencias político-partidistas —e incluso de intereses criminales— dibujan un panorama de alto riesgo institucional.

La fragilidad del sistema de justicia ecuatoriano no se expresa solo en fallos o sentencias, sino en estos intersticios: concursos que no terminan, autoridades encargadas que se prolongan, procesos emblemáticos que se congelan. En ese vacío, la justicia deja de ser un pilar y se convierte en una variable del juego político.

Tal vez el problema de fondo no sea únicamente quién será el próximo Fiscal General, sino bajo qué reglas y con qué legitimidad llegará. Sin una reforma estructural de los mecanismos de selección y sin una voluntad real de blindar a la justicia de los tiempos políticos, casos como el INA Papers seguirán flotando en el ambiente: no como ejercicios de verdad y rendición de cuentas, sino como recordatorios incómodos de un sistema que aún no logra sostenerse por sí mismo. Fin